疫苗接种是预防疾病的重要手段,而接种后针眼处是否留疤,成为许多人关注的问题。大多数疫苗接种后不会留下明显疤痕,但少数情况下,针眼处会出现淡淡的印记甚至轻微疤痕,这种 “疤痕可能” 主要与个体反应和注射深度相关。个体对疫苗的免疫反应强度、皮肤修复能力,以及注射时刺入的深度,共同决定了针眼疤痕的有无和明显程度。理解这些因素的影响,能帮助我们更理性地看待疫苗接种后的皮肤变化。

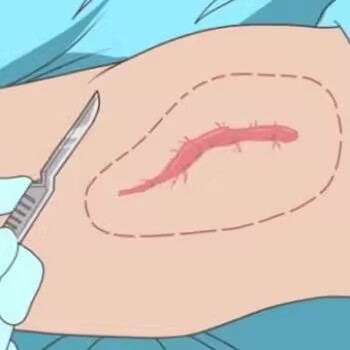

注射深度直接影响皮肤损伤层次。疫苗接种的注射方式分为皮下注射和肌内注射,不同方式的刺入深度不同,对皮肤的损伤层次也存在差异。皮下注射(如麻疹疫苗)刺入较浅,仅累及表皮和真皮浅层,损伤范围小,修复时通过表皮细胞增殖即可覆盖创面,一般不会留下疤痕;肌内注射(如乙肝疫苗)刺入较深,可能累及真皮深层甚至皮下组织,损伤相对较大,若注射时刺破小血管引发局部出血、血肿,修复后可能留下淡淡的色素沉着或浅表印记。但总体而言,疫苗注射的深度控制在 “较小有效范围”,损伤程度远低于普通外伤,疤痕风险本身较低。

个体免疫反应强度决定炎症程度。疫苗本质上是减毒或灭活的病原体,接种后会引发机体免疫反应,局部可能出现红肿、硬结、轻微疼痛等炎症表现,这是正常的免疫激活过程。不同人的免疫反应强度存在差异:免疫反应轻微者,局部红肿范围小、持续时间短(1-2 天),炎症对皮肤的刺激弱,修复后无明显痕迹;免疫反应较强者,局部红肿、硬结明显,可能持续数天甚至一周,炎症因子会刺激黑色素细胞活跃,导致色素沉着,或因轻微胶原增生形成浅表疤痕。这种个体差异是 “有人留痕、有人没有” 的重要原因。

皮肤修复能力的个体差异影响疤痕结果。即使注射深度和免疫反应相同,不同人的皮肤修复能力也会导致疤痕表现不同。皮肤恢复能力强、胶原合成有序的人,针眼处的轻微损伤能快速修复,几乎不留痕迹;而皮肤修复能力弱或疤痕体质的人,即使微小损伤也可能出现胶原排列紊乱,形成轻微的凸起或色素沉着。例如,儿童皮肤修复能力强,疫苗针眼疤痕通常比成人更不明显;而老年人因修复能力下降,色素沉着可能更持久。

疫苗类型与接种技术的间接影响。不同疫苗的成分和特性可能影响局部反应强度:含吸附剂的疫苗(如百白破疫苗)注射后更易形成局部硬结,这是因为吸附剂会缓慢释放抗原,延长免疫反应时间,硬结消退后可能留下短暂印记;而无吸附剂的疫苗局部反应相对较轻。接种技术也有影响 —— 注射时若推注速度过快、针头斜面角度不当,可能加重局部组织损伤,增加疤痕风险;规范操作则能减少不必要的损伤,降低疤痕可能。

护理方式对疤痕形成的微调作用。疫苗接种后若护理不当,可能放大疤痕风险:搔抓针眼处会破坏新生的上皮组织,引发感染或炎症反复,导致疤痕明显;沾水后未及时清洁,可能增加感染概率,延长炎症时间;暴晒则会加重色素沉着,让印记更明显。相反,保持针眼处清洁干燥、避免搔抓和摩擦,能为修复创造有利环境,减少疤痕可能。

疫苗针眼的 “疤痕可能” 是注射深度、个体免疫反应与修复能力共同作用的结果,它提醒我们:疫苗接种后的疤痕风险总体较低,不必过度担忧。大多数印记会随时间自然淡化,即使少数人留下轻微疤痕,也不会影响健康。理性看待个体差异,做好接种后护理,就能让疫苗接种在守护健康的同时,减少皮肤外观的困扰,这也是预防医学与皮肤健康的平衡之道。

疤痕的 “求救信号”:痒与痛背后的原因

疤痕的 “求救信号”:痒与痛背后的原因